ما لعبد الرحيم السلمي ولسِتْرِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

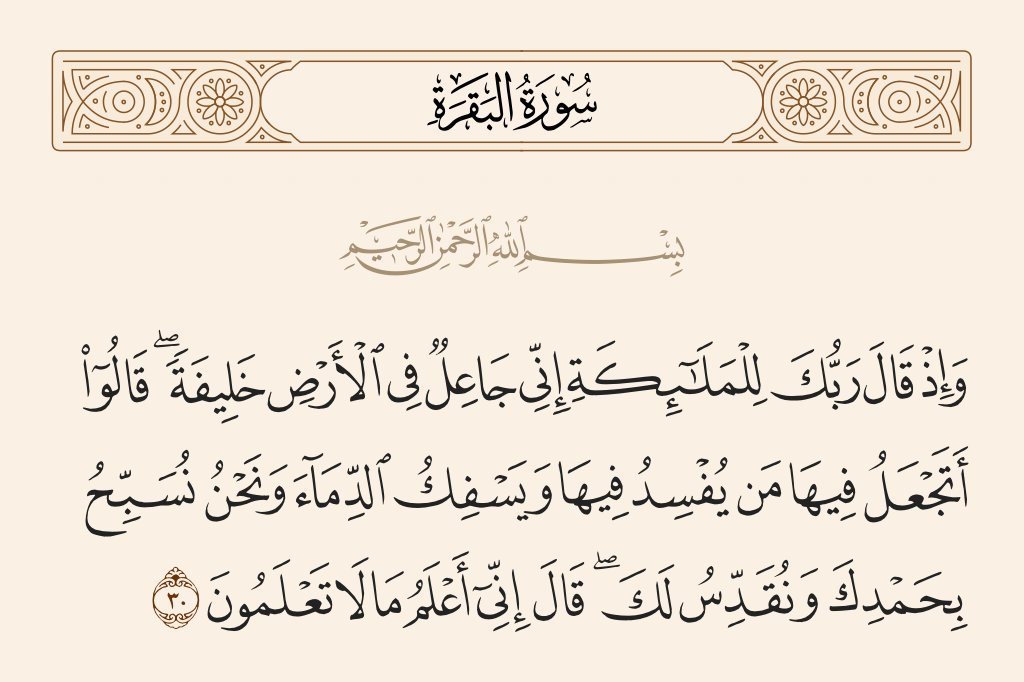

أحزنني وأهمني ما نشر من كلام الدكتور عبد الرحيم بن صمايل السلمي غفر الله له بعنوان: (الاستبداد السياسي) وهذا الكلام يقشعر منه البدن عندما ينال بعض المنتسبين للسنة من صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشابه أعداء السنة من الرافضة وغيرهم.