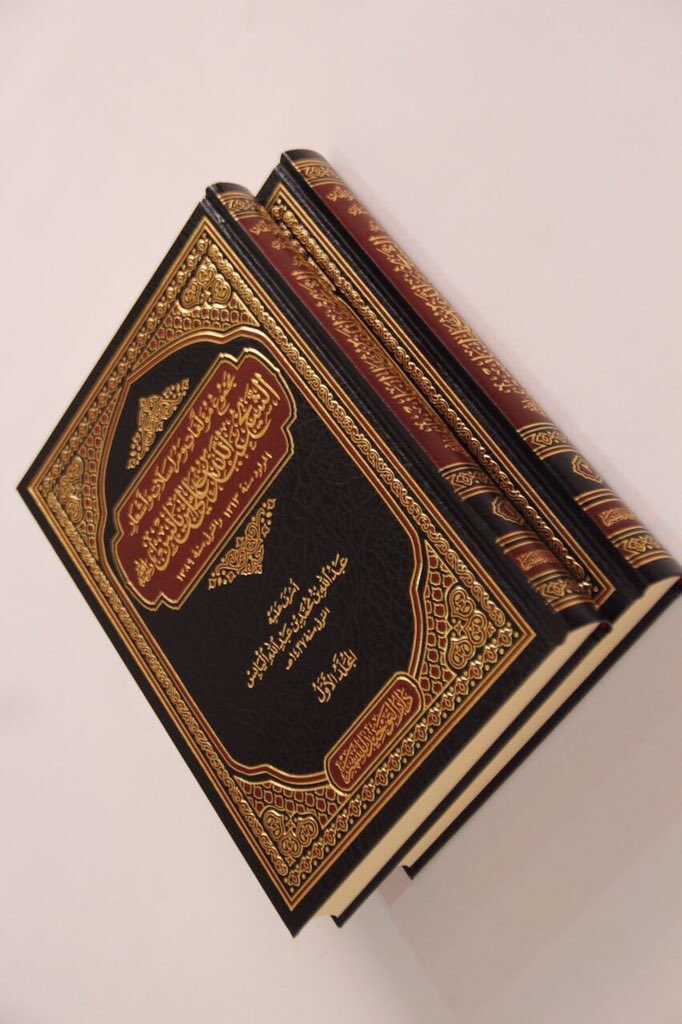

أيهما أكمل: العبادة مع رجاء الثواب وخوف العقاب؟ أم العبادة دونهما؟

قد قال قومٌ: إنَّ العبادة دونَ رجاءِ ثوابٍ ولا خوفِ عقابٍ هي أكملُ العبادات! وأنكرنا مقالَتهم فيما كتبناه على قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65)﴾ [الفرقان] فيما سبق. وقلنا في الإنكار عليهم: «وزعموا» أنَّ كمال التعظيم لله ينافيه أن تكون العبادة معها خوفٌ من عِقابه، أو طمَعٌ في ثوابه، «وأخطأوا فيما زعموا». وذكرنا إِثرَ ذلك بعض الأدلة التي اعتمدنا عليها. وبعد أن مضى على ذلك ثلاثة أشهرٍ كاملة؛ نشر الشيخ المولود الحافظي [ت: 1367/1948] مقالًا ردًّا علينا