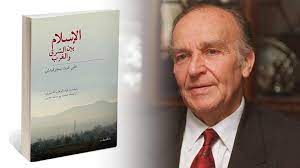

قراءة في كتاب «الإسلام بين الشرق والغرب»

للأستاذ علي عزت بيغوفيتش رحمه الله

ألَّف الأستاذ علي عزت بيغوفيتش (1925-2003) ـ رحمه الله تعالى ـ هذا الكتاب في خضمِّ الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية، وكان على اطلاع واسعٍ على كثير من الأفكار الغربية والمذاهب الفلسفية ـ بما فيها الدينية الروحية الأخلاقية والمادية من الماركسية والرأسمالية ـ وحتى على أعمال الفنانين من الرسامين أو الشعراء الغربيين من القدامى والمحدَثين، وكان بمثابة شاهد على كثيرٍ من الأحداث التي جرت في عصره.

جاء كتابه هذا لمعالجة قضية الصراع بين المادة والروح، أو بين الدين والعلم، وموقف الإسلام من هذا الصراع، ودوره في هذه الحياة مبيِّنًا أن الاسلام هو الوحيد الذي يحقق مصلحة الإنسان ويضعه على الطريق الصحيح، وفيه ـ إي الإسلام ـ من الحلول للمشاكل العصرية ـ سواء كانت مادية أو روحية ـ ما ليس في غيره من الذاهب الأخرى سواءً كانت مادية أو دينية مجردة؛ على حد تعبيره.

ونحن في مركز دراسات الإسلام إذ نهتم بمثل هذه الموضوعات تقويمًا وتصويبًا أردنا أن نبين فكرة الكتاب وموضوعه بملخص معتصر لأبرز مباحثه، مردفين ذلك بالملاحظات والانتقادات لما يخص تفسير الدين والعبادة.

معلومات عن الكتاب:

اسم الكتاب: الإسلام بين الشرق والغرب

اسم المؤلف: علي عزت بيجوفيتش (= بيغوفيتش).

المترجم: محمد يوسف عدس.

تقديم: د. عبد الوهاب المسيري.

الناشر: دار الشروق، الطبعة الرابعة، 2014، 379

مجمل موضوعات الكتاب

فكرة الكتاب مبنيَّة على محاولة الإجابة عن سؤال: ما هو موقف الإسلام من الصدام الأيديولوجي بين الدين والعلم، وهل للإسلام دور في تشكيل العالم الحاضر؟ وذلك من خلال اعتبار أن هناك ثلاثة مذاهب تدعي كلٌّ منها أنها هي التي تصلح لحياة الإنسان، وأنها هي التي تفسر وجوده وحقيقته ودوره في هذا العالم، هذه المذاهب هي: المادية والدين والإسلام، ويرادفها عند المؤلف: الطبيعة والضمير والإنسان، وأنَّ صراعًا مريرًا ونزاعًا طويلًا حدث بين الدين والمادة، كلّ واحد من المذهبين يريد القضاء على الآخر، وإثبات صلاحيته لهذا العالم.

ويجدر بنا أن نبين أن الدين في اصطلاح المؤلف هو كل ما له تعلق بالروح من الأخلاق والقيم والفن، سواء كان حقيقيًّا أو مزيفًا، وسواء كان دينيًّا سماويًّا أو خرافيًّا وثنيًّا، أو بمعنى أصح هو نظرة الغرب للدين كعلاقة فردية بالله والغيب والروح، أيًّا كانت هذه العلاقة.

قسم المؤلف كتابه إلى قسمين أساسيين:

فنَّد في القسم الأول «مقدمات: نظرات حول الدين» كل المحاولات الهادفة الى إلغاء الدين أو الروح والأخلاق وجعل المادة تحلّ محلها، ابتداءً من نظرية دارون والتطور، فبيَّن أنها نظرية مادية بحتة، لم تستطع تفسير الأخلاق من منظورها، بل إنَّ التدين الذي ثبت أنه وُجِد مع وجود الإنسان لا نجد حتى قريبًا منه عند الحيوان، الذي كان المفروض أنه تطور عنه، إلى غير ذلك من إلزامات لا قِبَل لنظرية التطور من الانفكاك عنها، ثم مرورًا بمسألة الثقافة والحضارة والفرق بينهما وأن الأخيرة حققت تقدمًا كبيرًا إذ أنها مرتبطة بالمادة والتقدم الآلي بينما الثانية ففي تدهورٍ وتراجعٍ مستمر، ثم تكلم عن قضية ظاهرة الفن وعلاقتها بالتدين بعيدًا عن العلم، وتكلم عن مسألة الأخلاق من حيث التفريق بين الواجب والمصلحة؛ إذ أن المصلحة تنتمي للعلم المادي الطبيعي بينما الواجب ينتمي للأخلاق والروح والضمير، الأمر الذي يؤدي إلى أن عدم الاعتراف بالإله معناه عدم الاعتراف بالأخلاق والواجب الأخلاقي، ثم الكلام عن علاقة الثقافة بالتاريخ، وأخيرًا مسألة المثالية أو الطوباوية التي تعتني بالمادة والتنظيم والحياة الآلية التي ينعدم فيها الإحساس والحرية في سبيل المجتمع المثالي.

وقد أوضح في كل ذلك أن هذه المفاهيم ـ التي يراد جعلها بديلًا عن الدين والروح والأخلاق ـ لم تستطع أن تحل مشاكل العالم ومشاكل الإنسان، أو أن تسد الفراغ الروحي الذي يشعر به، مستشهدًا على ذلك بشهادات أساطين الفلسفة المادية والروحية، وكبار المفكرين الغربيين من القدماء والمحدثين، ودعم ذلك كله بالإحصائيات والدوريات الصادرة عن البلدان الغربية التي تبنَّت الفكر المادي، وأهملت حاجات الروح والأخلاق، فتفشَّت فيها الجريمة، والانتحار، والإباحية، وانهيار القيم والمبادئ.

ثم بعد جولة طويلة استغرقت أكثر من نصف الكتاب ضمن هذه الباحث السالفة، جاء القسم الثاني «الإسلام: الوحدة ثنائية القطب»، في عرض ما في الأديان متمثلًا باليهودية والمسيحية في نظر أهلها وكتبهم، وكيف أنها فشلت في مجاراة الواقع ولم تلبِّ حاجات الإنسان الواقعية بسبب أن اليهودية كانت أقرب إلى المادية فشابهت القسم الأول، والمسيحية اتخذت موقفًا معاديًا للمادة من كل وجه فلم تجد لها على أرض الواقع مكانًا على ما هي عليه، ثم تكلم في فصل آخر عن الإسلام، وكيف أنه استطاع الجمع بين المطلب المادي والروحي مستعرضًا في ذلك الأركان الخمسة، ثم تكلم عن تفوق الإسلام في مجال القانون، وتكلم بعد ذلك عن الانفصال الحادث بين عيسى عليه السلام متمثلًا بالمسيحية والإنجيل والكنيسة، متمثلة برسائل بولس، وأن الأخير هو من استطاع الثبات لتنازله عن المثالية الخيالية والمعاداة للمادية التي جاء بها المسيح عليه الصلاة والسلام.

وتكلم بعد ذلك كيف أن كلًّا من المذهب المادي والمذهب الروحي لم يستطيعا أن يكونا واقعيين إلا بالتخلي عن بعض مبادئهما التي تعارض حاجات الإنسان أو من خلال القوة والبطش.

وكما فعل في كلامه في القسم الأول فهو ينقل كلام العلماء والمفكرين الغربيين والفلاسفة والفنانين كشاهد على صحة قوله من باب أن أهل مكة أدرى بشعابها.

وهو في كل هذا يبين ما في الاسلام من التوازن بين الروح والمادة الذي فقده كلٌّ من المنهجين السابقين، وأنه هو الوحيد الذي استطاع أن يحل العقدة ويفك اللغز، الذي جعل من المذهبين المادي والروحي في عداء شديد، فقد أصلح بينهما فحقق بذلك حقيقة الإنسان وانسانيته وأن أي محاولة لجر الإسلام لأحد الجانبين المادي أو الديني المجرد ستجعل منه نظريًّا خياليًّا، وليس واقعيًّا عمليًّا، فبالتالي لا يعود صالحًا ولا مصلحًا كما هو المفروض من وجوده.

ثم بيَّن في نهاية الكتاب وجود محاولات جادة في الغرب للتقريب بين المنهجين المادي الماركسي والروحي الكاثوليكي، وكيف نجحت إنكلترا الى حد ما من الوصول الى الحل الوسط، بينما بقيت جاراتها في الدول الأوربية في استقطاب حاد بين المنهجين، ولم ينس بعد ذلك أن يبين أن الخلل بقي مستمرًا وأن الحل الوسط وإن كان أفضل من الاستقطاب إلا أنه ناقص ما لم يعتمد الإسلام دينًا ومنهجًا رسميًّا للدولة والمجتمع.

وختم الكتاب بأهمية التسليم لله والإيمان بالقدر كنظرة أخيرة، وأن إرادتنا مهما تطورت وتقدمت ومهما أخذنا جميع الاحتياطات فإن قدر الله وقدرته هي الحاكمة في النهاية، فيبقى الاستسلام لله في النتائج أمر لا بدَّ منه للاستمرار بالحياة والشعور بالطمأنينة.

هذا ملخص معتصر لفحوى هذا الكتاب وهدفه.

الملاحظات على الكتاب:

وبعد ذلك فلنا بعض الانتقادات والملاحظات على الكتاب فيما يخص موضوع تفسير الإسلام نجملها في التقاط التالية:

اعتبار الروح والمادة أو الدنيا والأخرة كلاهما مقاصد أساسية للإسلام:

هذا خلل منهجي واضح في الكتاب، إذ أن جعل مطالب الدنيا أو المادة ـ بشرط صلاحها ـ بالدرجة التي تطلب بها الأمور الروحية والمعنوية وما عند الله تعالى لا يصحُّ، كيف والقرآن مليء بذم الدنيا والحط على من يجعل ملذاتها هي غايته، نعم الإسلام لا يطالب برفض الدنيا كليًّا خلافًا لغلاة الزهاد والرهبان، ولكن هو كذلك لم يعتبرها مع المطالب الدينية بدرجة سواء بحيث تكون من مقاصده الأساسية أو أهدافه، فغاية ما بينه الإسلام ـ وهو بذلك كان متوازنًا ـ أن جعل مطلب الدنيا من باب الوسائل لا المقاصد وهذا ملحظ مهمٌّ.

وتأمل في هذا النص للمؤلف حيث استنبط من الحاجة إلى تحديد أوقات الصلاة والحج والصيام التي استلزمت البحث في علم الفلك والرياضيات والجغرافيا، فأخذ من ذلك أن هذه العلوم مقصودة وهدف من أهداف الدين، فقال في [ص: 280]: «إن مواقيت الصلاة وكذا الصيام والحج تعتمد جميعًا على حقائق فلكية معينة. وقد يبدو تصريح القرآن: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: 177] أقرب إلى مفهوم الدين المجرد. إلا أن الصلاة الإسلامية بمفهومها السائد تشتمل على العناصر المادية الطبيعية كما تشتمل على عناصر روحية على حد سواء. ومن هذه الناحية تنتمي الصلاة إلى عالمنا الذي يحدده الزمان والمكان. وكان التطور السريع لعلم الفلك في قرون الإسلام الأولى وثيق الصلة بحاجة المسلمين إلى التحديد الدقيق للمكان والزمان. ولدينا أسباب عديدة للاعتقاد بأن هذا التطور كان هدفًا من أهداف الإسلام».

وقال أيضًا في [ص: 295]: «إنه من المستحيل تطبيق الإسلام في الممارسة العملية انطلاقًا من مستوى بدائي، فالصلاة لا يمكن أداؤها أداء صحيحًا إلا بضبط الوقت والاتجاه في المكان.

فالمسلمون ـ مع انتشارهم على سطح الكرة الأرضية ـ عليهم أن يتوجهوا جميعًا في الصلاة نحو الكعبة مكيفين أوضاعهم في المكان ـ على اختلاف مواقعهم ـ، وتحديد مواقيت الصلاة تحكمه حقائق علم الفلك. ولا بد من تحديد هذه المواقيت للصلوات الخمس تحديدًا دقيقًا خلال أيام السنة كلها. ويقتضي هذا تحديد موقع الأرض في مدارها الفلكي حول الشمس. وتحتاج الزكاة إلى إحصاء ودليل وحساب. ويتصل الحج بالسفر وضرورة الإلمام بكثير من الحقائق التي يتطلبها المسافر إلى مسافات بعيدة. فإذا وضعنا الأمر في أبسط صورة، وإذا صرفنا النظر عن أي شيء آخر في الإسلام لوجدنا أن المجتمع المسلم بدون أن يمارس أي شيء سوى هذه الأعمدة الخمسة للإسلام، يجب عليه أن يبلغ حدًّا أدنى من الحضارة، ومعنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يكون مسلمًا ويبقى متخلقًا. كان هذا الاتجاه مقصودًا ولا شك. وتأتي الحجة على ذلك من تاريخ العلوم الإسلامية نفسها. فهي تبين لنا كيف أن تطور جميع الميادين العلمية في القرن الأول الإسلامي قد بدأت بمحاولات تحقيق الفرائض الإسلامية بأكبر دقة ممكنة».

نقول: إنَّ هذه النصوص ـ ولها مثيلات أخرى ـ تبين بوضوح الخلل في ترتيب الوسائل والغايات، فالأستاذ رحمه الله جعل حاجة المسلين ـ وطبعًا ليس في كل مكان بل يختلف هذا من عصر لآخر ومن مكان لآخر ـ لعلوم تعين على أداء بعض العبادات هدفًا من أهداف الإسلام. والسؤال هنا: أين كانت هذه الأهداف في العصر الأول وهم لم يكونوا على اطلاع على تلك العلوم بالدرجة التي وصلت إليها كما هو معلوم؟ فإن كان الجواب: أنهم لم يكونوا بحاجة إليها! إذن فهذا يبين أنها ليست من المقاصد ولا الأهداف، بل هي وسائل إن احتيج إليها عمل بها من باب: (ما لا يتم الواجب به فهو واجب)، أو من باب: (أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه)، وبمناسبة ذكر هذه القاعدة أحب أن أنبِّه إلى مسألة نبَّه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تعرض لهذه القاعدة في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» [ص: 1/211-219]، حيث ذكر رحمه الله أن الواجب الذي لا يتم إلا بأمر آخر فإنَّ هذا الأمر الآخر يصبح واجبًا من حيث لزوم العقل، ولا يلزم أن يكون مقصودًا للشارع، وإلا للزمت لوازم باطلة، فالذي يسكن في بلد بعيدٍ عن مكة مثلًا يلزمه أن يقطع هذه المسافة لتأدية الحج الواجب عليه، فيصبح قطع هذه المسافة واجبًا في حقه وجوبًا عقليًّا لا شرعيًّا لأنه لو كان شرعيًّا لكان المتخلف عن الحج بدون عذر إثمه يزداد بازدياد بعده عن مكة، باعتبار أن الواجب في حقه من حيث قطع المسافة أكبر من واجب من كان قريب الدار من مكة، وهذا باطل قطعًا، وعلى ذلك يمكن أن يقال: أن هذه العلوم مقصودة عقلًا من حيث الحاجة إليها في بعض الأحوال، وليست مقصودة دينًا وشرعًا، بله أن تكون هدفًا من أهداف الإسلام.

وأيضًا: فإنه قد جاء النصُّ الصريح في استقلال الشريعة واستغنائها عن هذه العلوم على وجه التفصيل والتفريع الذي يقصده الأستاذ بكلامه، فقد أخرج البخاري (1913)، ومسلم (1080) من حديث ابن عمر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّا أُمَّةٌ أُميَّةٌ، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا»، يعني: مرةً تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين. فهذا الحديث من دلائل سماحة الشريعة ويسر أحكامها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، فلا تتوقف إقامتها على علوم ومعارف يشق على عامة الناس اكتسابها، ولا شكَّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد بكلامه هذا مدح هذه الأمة وبيان فضلها لا ثلبها والتنقص منها بذكر هذه الصفة. قال ابن حجر في «فتح الباري»: «والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة، وهو محمول على أكثرهم، أو المراد نفسه صلى الله عليه وسلم... والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلًا».

تعرضه للمنافع المادية لأركان الإسلام وجعلها من المقاصد الأساسية:

هذه الملاحظة كالتفصيل لما أجملناه سابقًا، فقد تعرض لذكر الفوائد المادية والاجتماعية والدنيوية بنفس النظرة التي ينظر إليها باعتبارها مقاصد دينية أخروية، فقد قال [ص: 285]: «إن المعادلة القرآنية المألوفة التي تجمع بين الصلاة والزكاة ليست إلا صيغة معينة من معادلة أخرى ثنائية القطب أكثر تكرارًا وأكثر عمومية وهي «آمِنْ وافعل خيرًا»، والتي يمكن اعتبارها الأساس الجوهري للأوامر الدينية والأخلاقية والاجتماعية في القرآن. هذه المعادلة تحدد العمودين اللذين لا بديل لهما واللذين يقوم عليهما الإسلام كله. ولعله من المناسب النظر إلى هذه المعادلة باعتبارها أول صيغة للإسلام وأرفعها. فالإسلام بكامله يقع تحت صيغة الوحدة ثنائية القطب».

ونستعرض فيما يلي بعض كلماته عن أركان الإسلام الخمسة:

موقفه من الشهادتين:

قال في [ص: 285-286]: «إن النطق بالشهادتين الذي يعلن به الشخص اعتناقه للإسلام يؤدى أمام الشهود لما ينطوي عليه هذا العمل من معنيين: الأول: هو الانضمام إلى جماعة روحية، ولا ضرورة فيه لوجود شهود، ولكن الشخص الذي اعتنق الإسلام؛ رجلًا كان أو امرأة ينضم إلى جماعة لها جوانبها الاجتماعية والسياسية، والتي تتضمن التزامات قانونية، وليس فقط التزامات أخلاقية. والمعنى الثاني: أن يلحق إنسان بدين ما لا يستلزم وجود شهود حيث إن هذه علاقة بين الإنسان وربه. فمجرد عقد النية أو اتخاذ قرار باطني كافٍ تمامًا بهذا الخصوص. والالتحاق بدين في وجود الآخرين به عنصر من عناصر الإعلان وهو غير ضروري من وجهة نظر الدين المجرد. ولكن الإسلام ليس دينًا مجردًا».

تفسيره للوضوء والصلاة:

قال [ص: 278]: «الصَّلاة ليست مجرد تعبير عن موقف الإسلام من العالم، وإنما هي أيضًا انعكاس للطريقة التي يريد بها الإسلام تنظيم هذا العالم. فالصلاة تعلن أمرين: أولهما: أنه يوجد هدفان إنسانيان أساسيان. وثانيهما: أن هذين الهدفين رغم انفصالهما منطقيًا يمكن توحيدهما في الحياة الإنسانية، حيث إنه لا صلاة بدون طهارة ولا جهود روحية بدون جهود مادية واجتماعية تصاحبها. إن الصلاة أكمل تصوير لما نطلق عليه: «الوحدة ثنائية القطب» في الإسلام. ونظرًا لما في الصلاة من بساطة، فإنها قد اختزلت هذه الخاصية إلى تعبير تجريدي، وأصبحت بذلك المعادلة أو «الشفرة» الإسلامية».

هذا النص يبين بوضوح رؤية الأستاذ رحمه الله في جعل مطلب الدين والدنيا هدفين أساسين على حد تعبيره، ولكن العجيب أنه قد استدل بعد ذكر كلامه السابق على أن دلالة الطهارة الواجبة قبل كل صلاة متمثلة بالوضوء إنما جاءت تلبية للمطلب المادي في الإنسان، وإن أضفى عليها الاسلام شيئًا من الجانب الباطني على حدِّ تعبيره، مستدلًا بأن الدين المجرد عند أهله الكفار بعيدٌ كلَّ البعد عن النظافة، بل ترك النظافة عندهم مما يتقرب به إلى الله، وأن هذا يعتبر منطقيًّا عند تجريد الدين عن المادة. والحقيقة أن هذا استدلالٌ غريب فأيُّ عقل صحيح يرى أن التقرب للإله يكون بالوسخ والقذر والنجاسة، وأي دلالة في فعل من طمس الله على عقولهم وقلوبهم حتى يكون معيارًا على الدين المجرد، وكون النظافة فيها جانب مادي يعود على الإنسان لا يلزم أن يكون هذا الجانب المادي غير معقول دينيًّا وروحيَّا بل هو معقول جدًّا، وواضح جدًّا، فإن الله جميل يحب الجمال.

تفسيره للزكاة:

قال [ص: 281]: «وبإعلان الزكاة بدأ الإسلام يتخذ وضع الحركة الاجتماعية فلم يعد يعمل كدين مجرد فحسب. وقد أخذت الزكاة ثقلها الحقيقي بتشكيل المجتمع السياسي للمدينة».

وقال أيضًا: «لقد جاء فرض الزكاة استجابة لظاهرة ليست في حد ذاتها واحدية الجانب. فالفقر ليس قضية اجتماعية بحتة. فسببه ليس في العوز فقط، وإنما أيضًا في الشر الذي تنطوي عليه النفوس البشرية. فالحرمان هو الجانب الخارجي للفقر وأما جانبه الباطني فهو الإثم أو الجشع، وإلا فكيف نفسر وجود الفقر في المجتمعات الثرية؟».

وقال [ص: 282]: «إن الزكاة مرآة للناس، حيث يتوقف عليهم أن تكون الزكاة ضريبة مفروضة أو عطاء تطوعيًا من إنسان لإنسان آخر، وتحتاج الزكاة إلى صناديق مالية وإلى قلوب مفتوحة معًا. إنها نهر كبير من السلع تفيض من قلب إلى قلب. من إنسان إلى إنسان. الزكاة تقضي على الفقر بين المحتاجين وتقضي على اللامبالاة بين الأغنياء. إنها تقلل من التفاوت المادي بين الناس، وتقرب بعضهم من بعض».

في هذه النصوص وغيرها لم يتطرق مطلقًا لقضية التعبد بهذا الركن العظيم، لكن مشكلته كانت في تصحيح النظرة حول الزكاة، وأنها ليس مرادها فقط رفع الفقر وسد حاجة المحتاجين، بل جانبها الروحي من مد جسور المودة والمحبة بين الناس والتضامن هو المقصد الثاني من مقاصدها، وهذا وإن كان حقًّا من باب الثمرة والفائدة من إقامة الشعيرة، إلا أن التعبد بالزكاة والتقرب من الله في أدائها هو المقصود الأساسي منها، فلذلك لا تصح إلا بالنية، والمقصود نية العبد بالتقرب إلى الله بأدائها.

تفسيره للصيام:

قال [ص: 286]: «في الصوم أيضًا جانب مشابه بلا شك. فقد اعتبر المسلمون الصوم خلال شهر رمضان مظهرًا لروح الجماعة. ولذلك فإنهم حساسون لأي انتهاك علني لهذا الواجب. فالصيام ليس مجرد مسألة إيمان. ليس مجرد مسألة شخصية تخص الفرد وحده. وإنما هو التزام اجتماعي. هذا التفسير للصيام كشعيرة دينية غير مفهوم عند الأديان الأخرى. إن الصيام الإسلامي وحدةٌ تجمع بين التنسك والسعادة بل حتى المتعة في حالات معينة. إنه أكثر الوسائل التعليمية ـ طبيعية وقوة ـ التي وضعت موضع الممارسة الإنسانية إلى يومنا هذا».

وهذا النص فيه تحريف للنص الذي بيَّن فيه الله تعالى فرضية الصيام موضحًّا أنها التقوى وحسب، وكل ما يلتمسه أو يستنبطه المستنبطون من فوائد الصيام لا يصح أن يكون مقاصد أساسية له، فغايتها أنها فوائد وثمرات لا أكثر، والمقصد الأساس هو التقوى.

تفسيره للحج:

قال [ص: 286]: «فما شأن الحج إلى الكعبة، وهو العمود الخامس من أعمدة الإسلام؟ هل هو شعيرة دينية؛ معرض تجاري، تجمع سياسي، أم إن كل هذا في شيء واحد؟ من المؤكد أنه شعيرة دينية؛ ولكنه في صيغته الإسلامية كلٌّ في واحد».

وهذه تسوية مرفوضة تخلط الوسائل بالمقاصد، والفوائد والثمار بالغايات، لا دليل عليها، ولا حجة فيها.

انتقاله من قضية جزئية الى قضية كلية:

هذا ملحظ مهم وزلة كبيرة وقع فيها كثيرٌ من دعاة التفسير السياسي للإسلام، إذ أنهم ينطلقون من قضية جزئية جاءت ضمن ظروف معينة لها شروط خاصة فيجعلونها عامة وقاعدة كلية يفسر من خلالها الدين، وهذا ما وقع فيها الأستاذ رحمه الله في كتابه، وهنا أنقل كلامه وجزءً من التعليق عليه من كتاب الشيخ عبد الحق التركماني حفظه الله «مقدمة في تفسير الإسلام» ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب المذكور [ص: 45-50]، فقد تنبه الشيخ حفظه الله لهذه الناحية وأفردها بفصل مهم من كتابه، فقد قال تحت فصل «خطأ الاحتجاج بقضية جزئية على قضية كليَّة»:

«يجب الحذر والتحذير ـ ها هنا ـ من منهج خاطئ منحرف في استنتاج الغاية، وتحديد المقصد؛ حيثُ يتمُّ الانتقال من مرتبة إلى أخرى فوقَها من غير حجة شرعية، ولا استقراء تامٍّ، ولا برهان عقليٍّ لازم، وإنما بالدعوى والتكلف والمبالغة، فتُعدُّ الغايةُ لحكم، أو مجموعة أحكام جزئية؛ غايةً للدين كلِّه، ثم يتمُّ تفسير النبوة والدين والعبادة والشريعة بتلك الغاية، من ذلك أن الشريعة أوجبت على المسلم عند إخلاله ببعض العبادات أعمالًا يتعدَّى نفعها إلى الغير، مثل كفارة اليمين في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} [المائدة]، ومن الواضح أن هذا الحكم قد جاء في قضية جزئيَّة معيَّنة، ومع ذلك فقد استنتج منها الأستاذ علي عزت بيغوفيتش رحمه الله [ص: 286-287]: «أن الأعمال الاجتماعية المفيدة في العالم الخارجي لها أولوية على الأعمال الروحية الخالصة، فالأخيرة تطبَّق فقط كبديل عندما يستحيل أداء الأولى، وفي هذه الآية كان الصيام بمثابة الندم، كفارة ودعاء بطلب المغفرة».

لا شكَّ أن هذا منهج في غاية الخطورة، وبالغ الأثر في تحريف جوهر الدين وحقيقته، فهو من أعظم أسباب الضلال عند أتباع الأديان، وكذلك أصحاب النظريات الفلسفية والمناهج الفكرية والاجتماعية والسياسية. يتضح هذا بذكر بعض الأمثلة:

لو نظرنا في تاريخ ظهور الشرك والوثنية بعد أن كان الناس جميعًا على دين التوحيد؛ لوجدنا أن أهم أسباب الانحراف يتمثل في الانتقال من وقائع ومفاهيم جزئية إلى تصورات كلية، ثم بناء الاعتقاد عليها، فإن ابتداء الشرك كان بالغلو في الصالحين، كما حصل في القوم الذين بُعث فيهم نوحٌ صلَّى الله عليه وسلَّم بعد أن دخل عليهم الشرك بغلوهم في صالحيهم: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحٍ، فلمَّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا، وسموها بأسمائهم! ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنَسَّخَ العلمُ عُبدتْ.

لا شكَّ أن للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين مكانةً خاصةً، ومنزلةً عاليةً عند الله تعالى، وأنه سبحانه اختصَّهم بالتفضيل والتكريم والقبول، وربَّما ظهرت الخوارق على أيديهم؛ كما في آيات الأنبياء، وكرامات الأولياء، لكن هذه الفضائل والمحاسن ـ كلُّها ـ أمورٌ جزئية، ليس من العقل في شيء الانتقال منها إلى قضية كلية؛ وهي الاعتقاد فيهم بالربوبية، أو التوجُّه إليهم بالتذلل والعبودية، لهذا كان من منهج القرآن إلزام المشركين بالضرورة العقلية في نفي استحقاق الأصنام والأوثان للعبادة لانتفاء الخصائص والصفات الكلية عنها، تلك التي تكون بموجبها استحقاق العبادة؛ كالربوبية والخلق والتدبير والعلم والسمع والبصر، فقال تعالى مخبرًا عن إبراهيم صلَّى الله عليه وسلَّم: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74)} [الشعراء]، وجوابهم هذا دالٌّ على اعترافهم ـ ضمنيًّا ـ بانتفاء تلك الصفات الكلية، واحتجوا بقضية جزئية وهي تقليد الآباء، رغم أنه تقليد باطل لمخالفته للشرع والفطرة والعقل والواقع. الأمر نفسه ينطبق على الظواهر الكونية، والمخلوقات العجيبة، التي يفتن بعض الناس بها، فيتجهون إلى تقديسها وعبادتها والاعتقاد بها بالنفع والضر، وقد نبَّه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى هذا في حادثة موت ابنه إبراهيم، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ الشمسَ والقمرَ لا يُخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنَّهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلُّوا».»

حفاوته بتفسير سيد قطب لكلمة التوحيد:

إن سيد قطب رحمه الله معروف عنه بأنه يفسر شهادة لا إله إلا الله بالحاكمية، وأن قضية الحكم والحكومة هي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذا بلا شك مصادم لما هو مقرر بالتواتر والإجماع أن الغاية من الخلق والرسالة والنبوة والكتب هو إفراد الله بالعبادة، لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} [الذاريات]، ولقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)} [الأنبياء]، ومسألة الحكم والحاكمية هي من واجبات الدين، ولها شروط وتفصيلات بيَّنها الفقهاء في كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية، ولكن بسبب الخلل في مراتب الدين ومقاصده الأساسية والثانوية احتفى الأستاذ علي عزت رحمه الله بتفسير سيد قطب للألوهية فقال [ص: 269]: «إن الاعتقادين الأساسيين في الإسلام: «الله أكبر» و «لا إله إلا الله» هما في الوقت نفسه أعظم القوى الثورية في الإسلام. ويرى سيد قطب بحقٍّ أنهما ثورة ضد السلطة الدنيوية التي تغتصب الحق الإلهي في حكم العالم. يذهب سيد قطب إلى أنهما يعنيان: انتزاع السلطة من الكهان ومن زعماء القبائل والأغنياء والحكام وإعادتها إلى الله، ولذلك ـ كما استخلص سيد قطب ـ كانت لا إله إلا الله ضد جميع أصحاب السلطة في كل عصر وفي كل مكان».

حفاوته باستفادة المفكرين الغربيين من فلسفة ابن سينا في حل عقدة الخلاف بين الدين والمادة أو بين العقل والنقل:

قال الأستاذ رحمه الله [ص: 352] بعدما تكلم عن بعض المفكرين الإنكليز ممن كان لهم دور في إيجاد الحل الوسط بين الدين والعلم: «ولكن تبقى حقيقة هامة عن «بيكون» لم يتم دراستها دراسة كافية أو الاعتراف بها، ألا وهي أن أب الفلسفة والعلوم الإنجليزية كان في حقيقة الأمر تلميذًا مخلصًا للثقافة العربية الإسلامية. وقد تأثر «بيكون» تأثرًا قويّا بالمفكرين المسلمين وعلى الأخص ابن سينا، الذي اعتبره «بيكون» أعظم فيلسوف ظهر بعد أرسطو، ولعل في هذا ما يفسر خصائص فكر «بيكون» الذي كرس «الطريق الثالث»، والذي طبع به الحياة الفكرية والعملية في إنجلترا وجعلها متميزة عن مثيلتها في بقية بلاد القارة الأوربية».

هذه مشكلة كثيرًا ما يقع فيها بعض المنافحين عن الدين ضد التيار الغربي والمادي المعادي للدين الذي يدعي أن الدين يخالف العقل والحس، ثم يجدون بعض من يحاول تقريب الدين من العلم من المفكرين الغربيين قد استفاد ذلك من ابن سينا أو ابن رشد، فيفرح بذلك فرحًا عظيمًا، باعتبار أن هؤلاء الفلاسفة محسوبون على الإسلام، فيخرج بنتيجة: أن الإسلام هو أول من وفق بين العقل والنقل أو المادة والروح، والحقيقة أن المقدمة الثانية صحيحة بلا شك فالإسلام لا يتعارض مع العقل ولا المنطق، ولكن المقدمة الأولى باطلة، وهي دعوى أن ابن سينا أو ابن رشد كان لهما الفضل في ذلك، إذ إن عقيدة هؤلاء الرجلين وغيرهم ممن نحى نحوهم مبنية على اعتبار أنَّ الدين المسطور بالكتاب والسنة ـ أي الذي جاء عن طريق النقل ـ إنما هو خيالات أو أمثلة لا حقيقة لها، جاءت لضرورة إصلاح المجتمع وسياسة العامة، والحقيقة لا يمكن البوح بها لكل أحد، لأن أغلب العقول تنكرها ما لم تصل إلى مستوى معين من الرشد، وهذه هي الباطنية تمامًا، وبلا شك فإن أنسب طريقة للتوفيق بين الدين المحرف عند اليهود والنصارى هي هذه الطريقة، فلا غرابة في استفادة المفكرين الغربيين ممن رام الجمع بين دينه وبين الواقع من هذه الفلسفة العجيبة، ولكن الغريب ممن يجهل حقيقة عقائد هؤلاء الفلاسفة الملاحدة ثم يهلل فرحًا باستفادة الغرب من فلسفتهم للجمع بين دينهم الباطل والعلم الصحيح.

وأما ما يتعلق بالإسلام فإنه بيَّن بطلان هذه الأديان المحرفة، وبالتالي فهي مخالفة للعقل والمنطق الصحيح بلا شك، فالذي يريد أن يستفيد من طريقة الإسلام في التوفيق بين العقل والنقل فلا بد أن يكون مسلمًا، ولا بد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعون ومن تبعهم من علماء الأمة من الهدى والحق، وإلا فلن يجد عند ابن سينا ولا غيره التوفيق إلا محاولة بين الحق والباطل، وهيهات.

كلمة أخيرة:

إن كتاب الأستاذ علي عزت بيغوفيتش رحمه الله «الإسلام بين الشرق والغرب» نتاج فكري أصيل وعميق، يزخر بالنقولات والتحليلات العميقة للفكر والفلسفة المادية والروحية الغربية، والمؤلف تتلمس له الأعذار فيما وقع فيه من الانحرافات والأخطاء الاعتقادية أو الشرعية أو الفكرية، فقد نشأ في بيئة بعيدة عن المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وكانت القوة والغلبة فيها للماركسية والاشتراكية من جهة، والليبرالية والرأسمالية من جهة أخرى، وقد أقبل على دين الله تعلمًا وعملًا ودعوة وبذلًا وعطاء، وتحمَّل في سبيل ذلك أذًى عظيمًا، لكنه لم يحصِّل علوم القرآن والسنة، بل كانت معرفته بالإسلام مجملة، تعوزه التأصيل والتفصيل، حتى إن أكثر ما ذكره من الأحاديث صدره بوصف (المنسوب)، وبعضها ليس بحديث أصلًا، وكما تأثر بالفكر الغربي فقد تأثر أيضًا بأدبيات الإسلاميين الحركيين، ولم يجد في الحضرة من يعلمه وينبهه، والله تعالى أعلم به، نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لدينه وأمته وبلده، ويغفر له ما وقع فيه من الزلل والخطأ، ويرحمه برحمته الواسعة، آمين. والحمد لله رب العالمين.

مركز دراسات تفسير الإسلام

21/شعبان/1442، الموافق: 3/4/2021